Was ist Natron eigentlich?

Natron, auch bekannt als Natriumbicarbonat oder Natriumhydrogencarbonat (NaHCO₃), ist ein weißes, kristallines Pulver mit schwach alkalischer Wirkung. Im Körper wirkt es als natürliches Puffersystem, das überschüssige Säuren durch Bindung neutralisieren kann und es hilft, den pH-Wert von Blut und Gewebe stabil zu halten. Diese pH-Pufferung ist entscheidend für enzymatische Prozesse, Zellatmung und Muskelarbeit. Genau deshalb findet es nicht nur in der Küche oder im Haushalt Anwendung, sondern auch im Sport und zunehmend im medizinischen Kontext. Hinter dem unscheinbaren Pulver verbirgt sich ein faszinierender biochemischer Mechanismus, der auch bei chronischen Erkrankungen wie ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis / Chronisches Fatigue-Syndrom – nachfolgend nur ME genannt) von Interesse sein könnte.

Natron im Sport: Die Pufferstrategie gegen Übersäuerung

Bei intensiver körperlicher Anstrengung steigt die Laktatproduktion in den Muskeln. Das führt zu einer lokalen Azidose (Übersäuerung), die Leistungsabfall und Muskelbrennen verursacht. Genau hier setzt Natron an: Als exogener Puffer erhöht es die Bikarbonatkonzentration im Blut, verlangsamt den pH-Abfall und verschiebt die Laktatschwelle nach oben.

Wissenschaftlich belegt: Studien zeigen, dass Natron insbesondere bei kurzen, intensiven Belastungen (z. B. 400-m-Lauf, Ruder- oder Crossfit-Einheiten) die Ausdauer steigern kann. Diese Studien und andere Literatur untersuchte auch die International Society of Sports Nutrition (ISSN, 2021) und ist zum Schluss gekommen, dass die Einnahme von Natriumbikarbonat mit einer signifikanten Leistungsverbesserung während Aktivitäten einhergeht.

Egal ob die Belastungen zwischen 30 Sekunden bis 12 Minuten andauern oder intensive Wiederholungen sind. Die empfohlene Dosis für Sportler liegt hier typischerweise bei 0,2–0,3 g/kg Körpergewicht, eingenommen 60 bis 90 Minuten vor der Belastung. Die ISSN betont, dass individualisierte Strategien zur Minimierung gastrointestinaler Beschwerden entscheidend sind. Zum Beispiel durch gestaffelte Einnahme, magenresistente Kapselpräparate oder parallel zu Mahlzeiten. Zudem hebt sie hervor, dass die Kombination von Natron mit anderen leistungssteigernden Substanzen wie Kreatin oder Beta-Alanin synergistische Effekte haben kann, insbesondere bei wiederholten hochintensiven Belastungen.

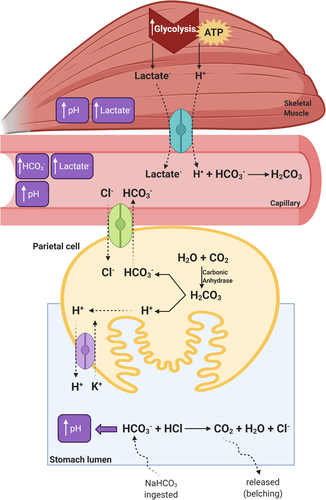

Auswirkungen der Natriumbicarbonataufnahme auf den Muskelstoffwechsel

Die Abbildung zeigt, wie die Einnahme von Natriumbicarbonat (NaHCO₃) den pH-Wert im Magen und im Körper beeinflusst:

- Im Magen:

- NaHCO₃ neutralisiert Magensäure (HCl) → CO₂ entsteht → pH steigt.

- Dadurch wird der Cl⁻/HCO₃⁻-Austauscher in den Belegzellen aktiviert.

- Er transportiert HCO₃⁻ ins Blut, während H⁺ aktiv zurück in den Magen gepumpt wird.

- Im Blut & Muskel:

- Mehr HCO₃⁻ im Blut puffert überschüssige H⁺-Ionen.

- Das unterstützt die MCT-Transporter (MCT1/MCT4) dabei, Laktat und H⁺ aus den Muskeln zu entfernen.

- Das verbessert den Säure-Basen-Haushalt im Muskel, erlaubt mehr Glykolyse, mehr ATP-Produktion und höhere Laktatwerte im Blut.

Kurz gesagt: Natriumbicarbonat erhöht die Pufferkapazität im Körper, erleichtert die Säureausscheidung aus den Muskeln und steigert so die Leistungsfähigkeit.

Gestörter Energiestoffwechsel bei ME/CFS

Menschen mit ME leiden unter einem massiv gestörten Energiestoffwechsel. Bereits geringe Belastungen können sogenannte Post-Exertional Malaise (PEM) und/oder Post-Exertional Neuroimmune Exhaustion (PENE) auslösen, die einen über Tage oder Wochen anhaltenden Energiecrash (deutliche Zustandsverschlechterung mit einer Vielzahl typischer ME-Symptome) zur Folge haben. Studien deuten auf eine gestörte Sauerstoffverwertung, pH-Verschiebungen im Muskel und erhöhte Laktatwerte schon bei minimaler Belastung hin.

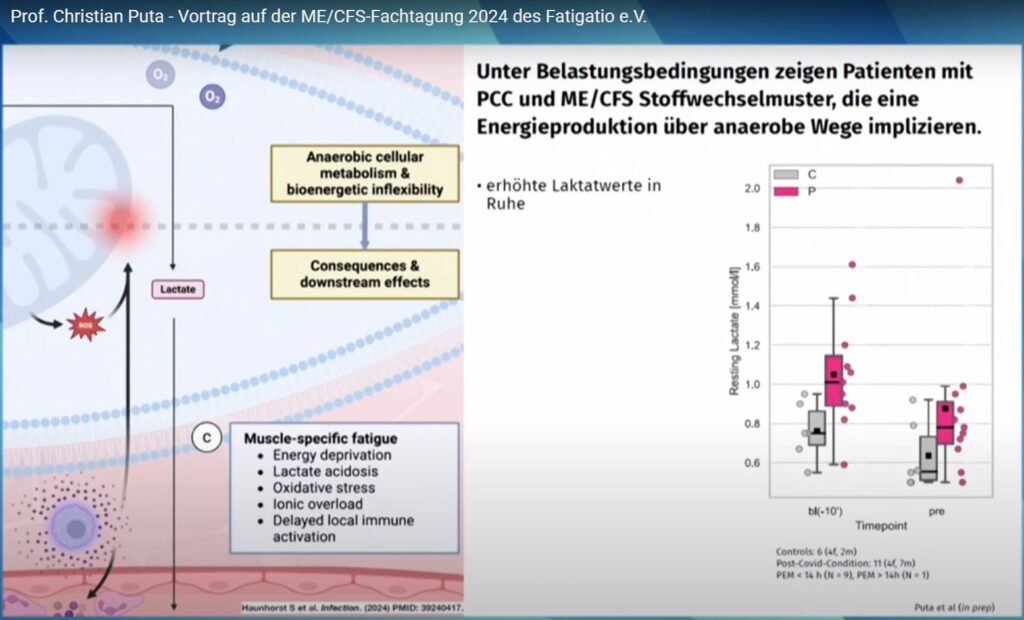

Prof. Dr. Christian Puta beschreibt in einer aktuellen Untersuchung einen möglichen zentralen Pathomechanismus für PEM: Demnach könnte eine frühzeitige metabolische Erschöpfung auf zellulärer Ebene vorliegen, verbunden mit einer inadäquaten Regeneration nach Belastung. Seine Studien zeigen, dass selbst bei submaximalen Belastungen, z. B. während eines leichten Handkrafttests, eine auffällig schnelle Akkumulation von Laktat und eine verzögerte Rückbildung metabolischer Marker auftreten.

Dies deutet auf eine gestörte aerobe Energiegewinnung hin, möglicherweise durch eine mitochondriale Dysfunktion oder eine gestörte neurovaskuläre Regulation. Die Folge ist: Schon geringe Reize führen zu einer kaskadenartigen Überforderung des gesamten Systems – also dem, was Betroffene als PEM/PENE erleben. Daraus ergibt sich die Hypothese, dass Pufferstrategien hier sinnvoll sein könnten.

Natron und Immunmodulation

Laut aktueller Studien könnte eine längerfristige Einnahme von Natron (Natriumbikarbonat) nicht nur den pH-Wert im Blut beeinflussen, sondern auch das Immunsystem modulieren. Tierexperimente sowie erste Studien an Menschen zeigen, dass die regelmäßige Gabe von Natron das Gleichgewicht zwischen proinflammatorischen und antiinflammatorischen Immunzellen verschieben kann. Insbesondere bei Makrophagen wurde eine Veränderung von den entzündungsfördernden M1-Zellen hin zum entzündungshemmenden M2-Zellen beobachtet. Ray et al. (2018b) zeigte ebenfalls, dass FOXP3⁺, CD4⁺ und T‑Regulatorische Zellen durch die orale Einnahme von Natron zunahmen.

Diese Effekte traten unter anderem in der Milz, im Blut und in den Nieren auf. Der zugrunde liegende Mechanismus scheint über eine veränderte Aktivität mesothelialer Zellen in der Milz und die vagale Signalweiterleitung vermittelt zu sein, was eine systemische antientzündliche Wirkung zur Folge haben könnte. Die Forschung hierzu steckt noch in den Anfängen, doch gerade für chronisch entzündliche Erkrankungen oder Autoimmunprozesse, wie sie bei ME vermutet werden, könnten diese Ergebnisse wegweisend sein.

Auch der Bericht „The Changes in pH Levels, Blood Lactic Acid and Fatigue Index to Anaerobic Exercise on Athlete After NaHCO₃ Administration“ von Afif Rusdiawan et al. (2020) untersucht die Wirkung von Natriumbikarbonat (NaHCO₃) auf bestimmte physiologische Parameter bei Sportlern nach anaerober Belastung. Es konnte geziegt werden, dass im Vergleich zur Placebogruppe, die Einnahme von Natriumbikarbonat (0,4 g/kg Körpergewicht) vor anaerober Belastung (in diesem Fall ein 300-Meter-Sprint) bei jungen Athleten signifikant zu einem geringeren Abfall des Blut-pH-Werts, einer geringeren Anreicherung von Laktat im Blut und einem niedrigeren Fatigue-Index führte. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Natriumbikarbonat als Puffer wirkt, die Übersäuerung durch intensive körperliche Aktivität abschwächt und somit die körperliche Erschöpfung reduziert.

Annäherung aus der Praxis: Erfahrungen und Herantasten

Einige ME-Betroffene berichten von vorsichtigen Selbstversuchen mit Natron. Meist deutlich niedriger dosiert als in der Sportmedizin empfohlen. Häufig genannte Anwendungen sind das Trinken von Kaisernatron (=100% reinem Natriumhydrogencarbonat) oder die Einnahme von magensaftresistenten Kapseln. Bei Mischen in Wasser reicht das vorsichtige Verhältnis von einer Messerspitze (ca. 1g) bis hin zu 3g Natron in 250ml Wasser. Entweder bereits bei ersten Anzeichen einer beginnenden PEM/PENE-Symptomatik (z.B. bei beginnendem Muskelbrennen) oder protektiv vor potenziell überfordernden Aktivitäten.

Die Einnahme erfolgt oft morgens nach dem Aufstehen, vor körperlichen Aktivitäten oder gelegentlich auch vor dem Schlafengehen. Jedoch nicht gleichzeitig mit der Einnahme von Medikamenten, da Wechselwirkungen nicht ausgeschlossen werden können.

Manche erleben dadurch eine subjektive Entlastung durch weniger muskulärer Übersäuerung, weniger Muskelbrennen oder eine schnellere Erholung nach minimaler Belastung oder gar bis hin zum Ausbleiben von PEM/PENE.

Solche Erfahrungen sind jedoch individuell sehr unterschiedlich und nicht mit klinischen Studien gleichzusetzen.

Dennoch zeigen sie, dass ein vorsichtiges Herantasten im Rahmen des persönlichen Symptommanagements sinnvoll sein kann – z. B. mit einer winzigen Dosis (1/4 Teelöffel = 1g) über den Tag verteilt. Von einer dauerhaften Anwendung ist abzuraten.

Ebenfalls wichtig ist, achtsam zu sein und die eigene Reaktionen über mehrere Stunden oder gar Tage hinweg gut zu beobachten. Hierbei empfiehlt sich wieder ein gut geführtes ME-Tagebuch. Denn Natron ist ein stark wirkender Stoff, der auch potenzielle Risiken wie Magenbeschwerden, Natriumüberladung, Bluthochdruck, Elektrolytverschiebungen (v. a. Kalium) sowie eine Störung der körpereigenen pH-Regulation bei häufiger oder zu hoher Einnahme, mit sich bringen kann. Besonders bei bestehenden Herz-, Nieren- oder Blutdruckproblemen ist große Vorsicht geboten.

Der Natron-Magensäure-Test: Was er zeigt & was nicht

Ein häufig genutzter, aber wissenschaftlich umstrittener Selbsttest zur Einschätzung der Magensäureproduktion ist der sogenannte Natron-Magensäure-Test (auch „Bicarbonat-Test“ genannt). Dabei wird morgens auf nüchternen Magen ein Glas mit 1/4 Teelöffel Natron (Natriumhydrogencarbonat) in etwa 150–200 ml Wasser getrunken.

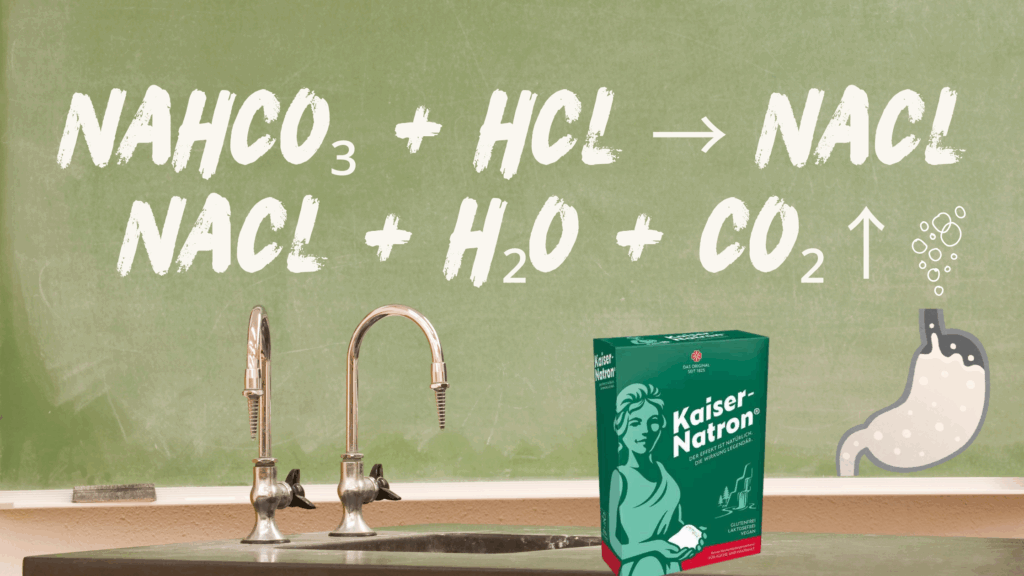

Natron reagiert (wie oben bereits gelernt) im Magen chemisch mit Salzsäure (HCl) unter Bildung von Kohlendioxid (CO₂). Und das führt im Idealfall innerhalb weniger Minuten zu einem spürbaren Aufstoßen.

NaHCO₃ + HCl → NaCl + H₂O + CO₂↑

Die zugrundeliegende Annahme ist simpel: Je mehr Magensäure vorhanden ist, desto schneller entsteht CO₂ und desto schneller kommt es zum Aufstoßen. Bleibt dieses über längere Zeit aus (z. B. > 5 Minuten), schließen manche Anwender auf einen Mangel an Magensäure (Hypochlorhydrie).

Wissenschaftliche Bewertung

Trotz seiner Beliebtheit in alternativen Gesundheitskreisen gilt der Test in der evidenzbasierten Medizin als unzuverlässig. Die Reaktion ist nicht exakt quantifizierbar. Das hängt von vielen Faktoren ab: u. a. der Magenfüllung, Beweglichkeit des Magens, Schlucktechnik, Natronmenge und individueller CO₂-Toleranz. Studien, die den Test mit objektiveren Messmethoden wie der Magensäure-pH-Messung oder dem Heidelberg-Test vergleichen, zeigen eine geringe Korrelation.

Der Natron-Magensäure-Test kann höchstens als grober Anhaltspunkt dienen, ersetzt aber keine diagnostische Abklärung. Wer regelmäßig Symptome wie Blähungen, Reflux, Völlegefühl oder Nährstoffmängel hat, sollte eine professionelle Untersuchung erwägen. In manchen Fällen können sogar paradox erscheinende Beschwerden (z. B. Sodbrennen durch zu wenig Magensäure) auftreten, was den Test zusätzlich verfälschen kann.

Dennoch ist ein Mangel an Magensäure bei bestimmten chronischen Erkrankungen wie z.B. der Autoimmunerkrankung Hashimoto-Thyreoiditis (Cellini et al., 2017b) häufiger zu beobachten und sollte auch bei ME immer in Betracht gezogen werden.

Was ME von der Sportforschung lernen könnte

Der Blick auf den Natron-Magensäure-Test macht deutlich, wie unterschiedlich die Anwendungsziele von Natron – selbst außerhalb des Haushaltest – sein können. Je nachdem, worum es geht.

Im Sport oder bei Erkrankungen liegt der Fokus beim Binden überschüssiger Säure im Gewebe und Blut. Ziel ist es, besonders bei Belastung, den Energiestoffwechsel in den Zellen zu stabilisieren. Gerade an dieser Stelle lohnt sich ein erneuter Blick auf die sogenannte:

Laktatschwelle

Im Sport bezeichnet sie einen Kipppunkt zwischen aerober und anaerober Energiebereitstellung. Einen Punkt, an dem die Laktatproduktion in den Muskeln die Laktatelimination übersteigt.

Diese Schwelle verschiebt sich durch gezieltes Ausdauertraining nach oben – ein typischer Adaptionsprozess des Stoffwechsels, bei dem die Muskulatur effizienter Laktat verwertet und so der pH-Wert länger stabil bleibt. Und genau dies kann auch durch Pufferstrategien wie Natron künstlich erhöht werden.

Bei ME jedoch scheint genau diese Laktatschwelle pathologisch nach unten verschoben zu sein. Also viel früher erreicht zu sein, als bei Gesunden. Schon geringste Belastungen führen bei ME-Patienten zu einem Anstieg von Laktat, verbunden mit einem abrupten Leistungsabfall.

Das bedeutet, Strategien, die im Sport der Leistungsoptimierung dienen, könnten bei ME helfen, das plötzliche Absinken des Energielevels abzumildern. Vorausgesetzt, Natron wird vertragen, niedrig dosiert und symptomorientiert und mit Bedacht eingesetzt.

Auch wenn ME und Hochleistungssport gegensätzliche Pole darstellen, gibt es überraschende Gemeinsamkeiten: Beide fordern den Zellstoffwechsel heraus, beide zeigen eine Laktatproblematik, beide profitieren (theoretisch) von pH-Pufferung.

Die Sportmedizin liefert Studien zu Wirkung, Dosierung und Nebenwirkungen. Die ME-Forschung nicht, könnte allerdings davon profitieren. Hierzu müsste man aber eigene Protokolle entwickeln, die viel niedrigere Dosierungen enthalten, individuell abgestimmt und engmaschiger beobachtet würden.

Kurz gesagt

Mir ist wichtig zu betonen, dass Natron sicher kein Wundermittel ist und nicht einfach die Post-Exertional Neuroimmune Exhaustion (PENE) bei ME plötzlich wegzaubert. Aber es könnte eben für den Einzelnen ein kleiner Baustein sein, der zu weniger Symptomen verhilft – wenn auch nur vorübergehend.

Es scheint mir, dass Natron ein spannender Ansatzpunkt, sowohl im sportlichen als auch im medizinischen Kontext darstellt. Beim Letzteren eben zur Unterstützung des gestörten Zellstoffwechsels. Eine medizinische Begleitung, genaue Selbstbeobachtung und langsames Herantasten sind jedoch essenziell.

Hast Du Erfahrungen mit Natron gemacht?

Wir würden uns freuen, wenn du sie mit uns in den Kommentaren teilst!

Quellen:

1) Grgic, J., Pedisic, Z., Saunders, B., Artioli, G. G., Schoenfeld, B. J., McKenna, M. J., Bishop, D. J., Kreider, R. B., Stout, J. R., Kalman, D. S., Arent, S. M., VanDusseldorp, T. A., Lopez, H. L., Ziegenfuss, T. N., Burke, L. M., Antonio, J. & Campbell, B. I. (2021c). International Society of Sports Nutrition position stand: sodium bicarbonate and exercise performance. Journal Of The International Society Of Sports Nutrition, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12970-021-00458-w

2) Puta, C., et al., 2024 (in prep). PEM Verstehen: Immunbiologische und physiologische Implikationen für körperliche Aktivität. Fachvortrag auf der ME/CFS-Fachtagung 2024 des Fatigatio e.V., 14.09.2024

3) Ray, S. C., Baban, B., Tucker, M. A., Seaton, A. J., Chang, K. C., Mannon, E. C., Sun, J., Patel, B., Wilson, K., Musall, J. B., Ocasio, H., Irsik, D., Filosa, J. A., Sullivan, J. C., Marshall, B., Harris, R. A. & O’Connor, P. M. (2018b). Oral NaHCO3 Activates a Splenic Anti-Inflammatory Pathway: Evidence That Cholinergic Signals Are Transmitted via Mesothelial Cells. The Journal Of Immunology, 200(10), 3568–3586. https://doi.org/10.4049/jimmunol.1701605

4) Rusdiawan, A., Mar’atus Sholikhah, A. & Prihatiningsih, S. (2020). The Changes in pH Levels, Blood Lactic Acid and Fatigue Index to Anaerobic Exercise on Athlete After NaHCO3 Administration. In Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences, Malaysian Journal Of Medicine And Health Sciences (Bd. 16, Nummer SUPP16, S. 50–56).

5) Cellini, M., Santaguida, M. G., Virili, C., Capriello, S., Brusca, N., Gargano, L. & Centanni, M. (2017b). Hashimoto’s Thyroiditis and Autoimmune Gastritis. Frontiers in Endocrinology, 8. https://doi.org/10.3389/fendo.2017.00092

6) Petter, E. (2024). Natriumgehalt des Muskelgewebes von Patientinnen mit Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Fatigue Syndrom vor und nach Belastung der Unterschenkelmuskulatur (Von Carmen Scheibenbogen) [PhD dissertation]. Medizinischen Fakultät Charité – Universitätsmedizin Berlin.

Hinweis: Einige Quellen wurden nicht im Rahmen eines standardisierten Peer-Review-Prozesses veröffentlicht und stammen aus Vorträgen (z.B. Puta et al., 2024) oder Dissertationen (z.B. Petter,2024).

Liebe Molly,

Danke.

Ich habe bisher nur Erfahrungen mit Natron gemacht, bei der Einnahme gegen Sodbrennen. Dein Artikel ist sehr interessant und ich werde es testen, beim nächsten PEM, oder wenn ich denke es könnte PEM werden.

Herzliche Grüße

Sandra

Liebe Sandra, das freut mich. Ich drück dir die Daumen, dass es hilft. Seit vorsichtig und gib gut auf dich acht. Möge es zu keiner PEM/PENE mehr kommen.

Herzliche Grüße zurück, Molly